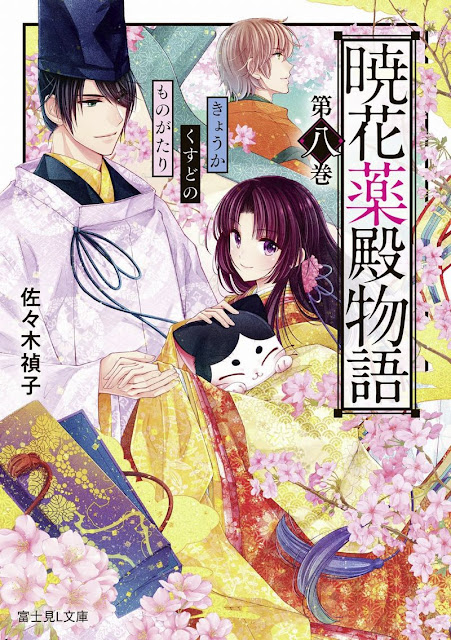

佐々木禎子さんの「暁花薬殿物語 八」。シリーズが堂々完結!!

どういう風に物語が締めくくられるのか、その顛末を辿るとはネタバレになってしまいます。なので、この「暁花薬殿物語」というシリーズを振り返って浮かんでくるあれこれを書き綴ってみようと思います。

「風」の強み

まずは「平安風世界」という設定。

あとがきにあり、また佐々木禎子さんがオンラインイベントで語っていらしたことでもあるのですが、これは「シリーズスタート時点では同種の作品が少なく、中々企画が通りづらいため、ファンタジーであるという体裁をとるためにそうした」とのことです。

今では平安そのものを舞台とした作品も多いため、このような苦労も小さくなるのかもしれませんが、しかし本シリーズにおいては「風」であることで、史実の制約から解き放たれた物語を生み出すことが可能となりました。登場人物たちが「それぞれの形で生き、消えていく」未来へと繋がるラストは、「風」だからこそ成し遂げられるなのですね。

「風」の活かし方

この「風」は、安易さ――面倒なところは飛ばしちゃえという手抜きではなく、作品に命を宿らせるための重要な役割を果たしています。

「平安時代風」な価値観は、作品世界を強く律し制約します。そしてそのことにより、彼女ら彼らが我々とは違う世界・時間軸にいるのだなと実感できるのですね。

たとえば、帝は至尊の座を占めているのに貴族たちから軽んじられていますが、その理由の一つに教養を身につけていないことがあります。

なるほど現代の我々の間も教養があるかないか、読み書き算盤がどれだけできるかということは評価軸としてまだまだ重視されますが、作中における教養の比重は遥かに高いです。現代における「学歴」などよりも遥かに重みがありましょう。これは本当に平安的で、「世界」を強く感じます。

他にも、八巻で登場する「安産を願って女性たちがお尻を棒で叩き合う」風習も同じかも。枕草子でも登場するもので、地方では「嫁叩き」と称して今でも残っていたりするそうですが、これも実に印象深くて。

勿論物語の主軸は起こっている様々な事件なわけですが、こちらは彼女たちの日常です。日常とはすなわち生活。生活が描かれることにより、登場人物が生き生きと活きるわけです。宰相の君のような登場人物にもちらりとスポットライトが当たり、風景もより立体的に感じられますね。

そうそう、宰相の君はコミカライズ版にも登場するのですが、泣きぼくろが印象的な美人さんなんですよ。でもちょっとぬけてて可愛いんです。典侍に次ぐ推しかもしれないな。えへへ。

「風」の可能性

宮中の人間達の迷信深さなどは、更に一段上の効果を発揮していると言えましょう。

教養が高いことがイコールで科学的に思考することを意味するわけではないため、作中の登場人物たちはしばしば原始的ともいえる物事をおそれ、それに大いに左右されます。

これは勿論作中の世界のイメージを掘り下げるわけですが、更に主人公・千古の活躍する素地も生み出すのです。

自然の中で育って教養もへちまもないように見える(見えるというより実際歌とか詠めない)彼女ですが、彼女は「薬の知識」と、「薬の知識を有益に積み上げていくために必要な思考」を持っています。後者は、言い換えれば科学的思考ですね。

医学・薬学というのはデータの積み重ねであり、すなわち科学です。正しく扱うためには科学的思考が必要となります。

それを身につけているからこそ、彼女は迷信の軛に囚われることなく自由に行動できるのです。そして、その先進性が妖后の妖后たる所以になると。登場人物たちの活躍の土台ともなり得る。

付言しておくと、ここで千古がただの理系人間になり、呪いを軽んじたり超自然を嘲けったりしないところも面白いです。

彼女は現と幻のあわいに立ち、時に普段の快活さとはまったく違う姿を見せます。幽冥の彼方から響いてくるかの如きその声、人々の怨嗟を背負うかの如きその言葉には、聞く者そして読む者を慄然とさせるものがあります。

ちなみに僕はこの「怖い千古」が大好きです。ドキドキしてしまう。七巻でしばらくぶりに見られてとても嬉しかったです。えへへえへへ。

他にも取り上げたい部分があるのですが、ううむちょっと長くなりすぎるな。続きは後半で。