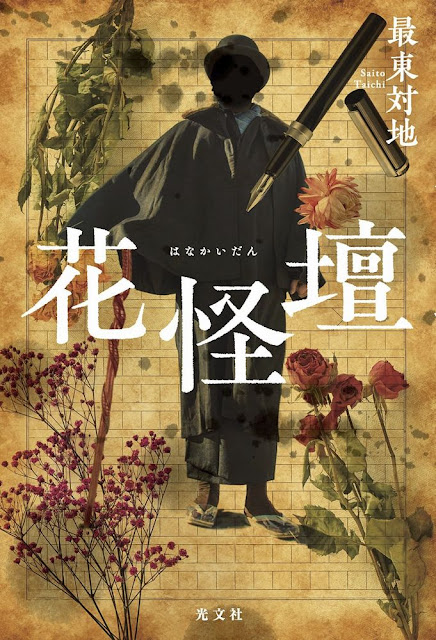

最東対地さん「花怪壇」(光文社)。

花怪壇の「時間」

僕が「花怪壇」にまつわる記憶を振り返った時、その一番初めのものとして蘇るのは、とある友人の女性とどこか(多分西中島南方近辺)のラーメン屋の光景です。

何人かの友人たちでラーメン食ってた時、最東さんがその女性に「遊郭を舞台にした小説を書いていて」という話をしたんですね。割とその切り出し方が唐突だったこともありまして、聞いてた僕は「へえ~」と驚いた覚えがあります。

大分前の話です。イメージの光景にマスクが伴わないので、コロナ以前だったことは間違いないはず。

その後、たとえば何かの映画を観てから飯食ってる時に最東さんが「遊郭の小説に時間をかけている」と言っていたとか、京都の街を何人かで歩いている時に「伽羅の匂いをかいでみた」という話をしていたとか、いきなり「売春島」というノンフィクションの本を貸されたとか(面白い本でした)、大阪のどこかの喫茶店で「今も残っている遊郭の建物を見学した」と教えてもらったとか。

折に触れて、最東さんからこの小説にまつわる話を聞かせてもらってきました。

実は、これはすごく特別な出来事でして。

最東さんは一作一作に時間をかけるというより、多くの様々な作品を世に問いたいという意識が強い人です。

なので、一つの作品の話について、これ程長きにわたって記憶が存在するのは花怪壇しかありません。

彼のキャリアにおいて、(現時点では)間違いなく唯一無二の作品です。

長い時間をかけたら名作になるという保証があるわけではないですし、短い時間で仕上げたから駄作であると確定するわけでもないです。夏目漱石は「坊っちゃん」を十日そこそこで書いたそうです。

ただ、本来何年も何年もかけない人が、これほどまでに時間をかけて書いたという事実には間違いなく意味があります。

それは、一体どのようなものであるか。僕が感じるところを、具体的にいくつか挙げてみます。まずは以前より注目しているところから。

ルール/描写

最東作品を読んだ人にはご理解頂けるところと思いますが、大抵の場合最東作品にはある種のルールが存在します。何となく怖いものが出てきて怖い目に遭うのではなく、その恐怖の因果関係なり発生機序なりに「決まりごと」が用意されているのですね。例を挙げると直ちにネタバレになりかねないので控えますが、「えじきしょんを呼んではいけない」「拡散忌望」「寝屋川アビゲイル」「夜葬」「怨霊診断」などそうであるように僕には思われます。「ふたりかくれんぼ」や「カイタン」もかな。

ルールの網は怪異周辺のみならず、作品世界やその語られ方にまで張り巡らされます。しかもその網目は実に独創的で、中々他に見ないようなものであることもしばしばです。恥ずかしながら、当人の解説を聞いて初めて理解できたということも何度かありました。

なぜそこまでするのか。こうだからかなあ? と推測するのも楽しいのですが、そこは今回の本筋から逸れるので置いておいて。

今回の話にも強力な「ルール」が存在すること、最後まで読んだ方にはご理解頂けるかと思います。そしてそれが、圧倒的なほどに彼独自のものであることも。

具体的に触れることがネタバレなので伏せますが、実際のところがこうであるとあたりをつけながら読み進めるのは相当難しいのでは。

描写については迷うところですが、「ワンインチ!」というチャンネルで活動する二人組のYoutuberにまつわるものを挙げてみます。

彼らと出会った最東さんはこの二人の関係性を鋭い観察眼で見抜きます。彼らが最東さんの前からいなくなった時にも、冷淡なほど合理的な理由を推測します。

これらの箇所には一貫して気まずさがあります。本来、見えても見なかったことにするような何かだからでしょうね。

そういうものを、分かりやすく明確に取り出して見せつける。最東さんの真骨頂であると思います。

あとは、日常的な描写に冴えが見られました。ピーマンの肉詰めからピーマンを外すとか、手羽先を触った汚れをそっとおしぼりで拭くとか。そういう細かい部分です。

一見したところ、難しいことをしているわけではないかのように思えるかもしれません。しかし、実はこれは中々にテクニカルでして。

そういう描写を添えられた人物は、そういう行動を取る人物として読者の印象に残ります。「この人は○○だ」という話を延々とすると間延びしますし、毎度「ぞくりとするほど美しい」とか「冬なのに変なTシャツに革ジャン」とかいった強い個性を用意していると、何だか目がチカチカしてきます。

そういう時に、行動からさりげなく人柄を窺わせるようなパターンが含まれていると、差し色の如く機能して作品の世界が際立つのです。

夏目漱石は、文章における描写について「全てを一から十まで描写して、そして眼前にその光景が浮かび上がるという文章は不可能だ。要点を摑んで、読者にぱっとイメージさせるものが良い」(夏目漱石「『自然』を写す文章」)という話をしています。何だかそれに通じるなあと思ったりもしました。

実際、映像を思い浮かべて書いているはずのタイプですし。実際それぞれの姿と仕草とが見えているのでしょうね。

以上さらりと触れてみましたが、ルールも描写も時間をかけて作ったからこその魅力があるように思います。その濃度、密度は今までの作品を軽く凌駕すると言っていいのではないでしょうか。

構造

そんなに詳しいわけでもないのに漱石の話ばっかりしますが。

上で例に挙げた「坊っちゃん」。これは、江戸っ子にして武士の末裔である主人公が愛媛松山の中学校に教師として赴任し、何やかやと騒動を起こす話です。

そして漱石自身も江戸の生まれ(慶応三年生まれです)で先祖は侍であると言われており、松山の中学校で教えたことがあります。

そのことから、しばしば松山時代の漱石の暮らしは本当に小説に描かれているようなものだったと受け止められることがあります。しかし、実際のところはそう単純な話ではありません。

たとえば松山の漱石の下宿(「愚陀仏庵」と漱石は名付けました)に正岡子規がやってきて住み着くという出来事があるのですが、その辺は「坊っちゃん」に全く反映されていません。

後に漱石は、「子規は既に俳人として高名で、松山中から門下生がやってきて議論してやかましかった。仕方ないので自分も一緒になって俳句を作り始めた」みたいな話をしています(夏目漱石「正岡子規」)。実際、それまでは年に多くて三十作くらいなのに、松山時代は四百以上詠んでいるそうです(熊坂敦子「漱石の俳句」)。漱石にとって、とても重要な出来事だったのですね。

しかし坊っちゃんは一切俳句を詠まず、作中で俳句はどうですと誘われたら「俳句はやりません、さようならと、そこそこに帰って来た」みたいに逃げ出しております。子規の存在どころか、俳句そのものにさえ全く重きが置かれていません。

また、作中に赤シャツという文学士持ち(=大学文学部卒)でエリート意識満載の鼻持ちならない敵役が登場するわけですけれども、実は誰あろう漱石自身が東京帝国大学を卒業したエリートなのです。漱石は、「そこで文学士はわたしだけだった」という風にも語っております(夏目漱石「私の個人主義」)。

坊っちゃん自身は小説にさえ興味がなく、赤シャツが「帝国文学」という雑誌を読んでいる姿を「ありがたそうに読んでいる」と突き放しています。赤シャツがエリートぶっている源泉だとして「罪な雑誌だ」とまで言っています。

しかし実際には、漱石はその「帝国文学」に「倫敦塔」を載せたりしているわけです。大きな違いがありますね。

では、坊っちゃんと漱石は全くの別物だといえるのかというと、そうでもなくて。投影してはいないはずのに、反映されている箇所があるのです。

発表当時「帝国文学」に掲載された書評に「無頓着なようで神経質なのは、作者を知る者からするとニヤニヤしてしまう」みたいな感じのものがあるそうです(平岡敏夫、岩波文庫版「坊っちゃん」解説)。

この評はおそらく正確です(坊っちゃんは意外と「気にしい」です。自己評価もそんなに高くないです。まさに神経質)。自分でも気づかないうちに、自分の姿を織り込んでしまったのですね。他にも、おそらく漱石の価値観や主張を踏まえているのだろうという部分は多々あり、様々な研究がなされているようです。

このように、書いた当人の意図しないところで現実と創作が幾重にも重なって「坊っちゃん」という作品が形作られていくわけです。それが「小説」です。

という風に考えてみると、「花怪壇」はその小説の在り方そのものを小説としているところがあるように思えても来ます。

「花怪"談"」という小説にずっと取り組んでいること、それ自体を小説に反映させる。やがて、その境目が曖昧になっていく。現実と創作が幾重にも重なる。そして小説が完成される。いやあまさしくって感じじゃないですか。

時間をかけたことそれ自体まで、貪欲に小説へと生かす。お見事ですね。

結末

結末にも触れておきたいところです。

いよいよ執筆が具体的に進み始めたある日、最東さんから「お前が出てきてひどい目に遭う」という話をされまして。

煮るなり焼くなりそのまま書くなり好きにしたまえ、と答えたらこんな形になりました。なるほどひどい。煮たり焼いたりするよりひどい。

しかし読み返しているうちに、「ひどい目」について様々に考えさせられるようになりました。

「ハロ」が投げ込まれた状況は、傍目には悲惨なものでありましょう。しかし、必ずしもそう断言できるかどうかは分からないのではないでしょうか。

その状況がどんな意味を持つのかということについては、当人の受け取り方次第。目の前に存在する現実に対してどういう本質を与えるかは、一人一人に任されている。そんな解釈を持ち込む余地が、僕はこの小説にあるのではないかという風に思えるのです。

傍目に悲惨であっても、当人にとっては違うかもしれないということはあり得る。そういう部分、一見悲惨な何かの奥底に揺蕩うものまでを、はっきり書いてみせているように感じられるのです。

しかも、そのような形で物語としての奥行きを掘り下げていってなお、「ホラー」としての立場を崩すことはありません。その「悲惨な何かの奥底に揺蕩うもの」を理解できない人には、やはり恐怖を喚起させるからです。

人間は自分には理解できないものを恐れるものです。読んだ人にはお分かりかと思いますが、「OK!!」の連打が怖いのはどうにもこうにも意味不明だからですよね。「OK!!」の連打と「ハロ」のノックはある意味同じなのです。

これだけでは分かりにくいかな。やっぱネタバレつきで話すしかないな。ネタバレなので細かい説明は省きます。

梅丸に魅入られてしまった人たちは、自分が梅丸の「間夫」であると主張します。「間夫」という言葉については、日本国語大辞典の解説がぴったりきます。「遊女の情人。 遊女が真情を捧げる男」。

沢山の人間が、一人の梅丸の間夫である。絶対矛盾しているだろ、皆の自己満足だろうという感じですが、「島」ではその光景を目の当たりにすることができます。同一の女性が、違う姿で相手の数だけ同時に存在している。そして、辿り着いた男たちは梅丸「たち」を抱ける。

梅丸の仕事は、言ってみれば色々な相手に対して一人一人が望む姿を見せることです。なので、「その仕事とはそういうものだということを表しているのだ」と言ってしまえるようにも思えます。

ですが、「間夫である」という主張がその理解を阻みます。仕事の話ではないことは明白です。娼婦としての話はしていない。一人の女性としての梅丸の話をしているわけです。

であるなら、沢山の梅丸が存在している時点で、「本体」が別にある時点で、その前提は崩れるはずです。しかし、前提が崩れようが当人たちには何ら問題ではない。「俺があいつの間夫だ」(あいつは俺の女だ、にはならないところが素晴らしい)ということには一切変わりないのです。梅丸が「本体の梅丸」でなくとも。梅丸から見た自分の姿がどういうものであっても。自分たちをそう思わせている仕組み(ルール)が何であっても。

確信があるわけではないかもしれません。「安心できへん」のですし。しかし、そうであっても、カンカン帽は決して捨てられないのです。自分だけは彼女の特別な存在だ、そうなれるのだ、と頑なに信じたいのです。そして、もしかしたら、そういうことはよくあることなのかもしれません。

僕はこの感覚を結構よく理解できますが、作中の最東さんは理解できません。あるいはしようとしません。なので、トイレの中に閉じこもってしまうわけです。理解できないものに追い詰められ、扉を激しく叩かれる。そういう形で、恐怖を描く物語のクライマックスとしているのです。

朝になって、最東さんはトイレから出てきて「羨ましい」と呟きます。ここにおいて、彼は「間夫」たちのことを理解してしまっているようにも見えます。トイレの扉を開くということは、そういうことであるようにも思えます。

やはり理解できない、と思っている読者にとっては、ここがとどめの恐怖となるのかもしれません。あれほど拒絶し恐れていたはずなのに、どうして急に共感しているのか。最東さんさえ「あちら側」に行ってしまったのか? 彼の姿が徐々に変わっていったのは、そういうことだったのか?

しかし物語はそこで幕が下りてしまいます。後に続くのは「編集後記」と「あとがき」であり、読者はそれらから最東さんの行く末を想像するほかありません。

単純ではない、だからこその深みが感じられます。これまでの作品とは、また違った形での高みに「花怪壇」は辿り着いたと思っています。

最東さんにそれを成し遂げさせたのは何か、と考えた時、僕は彼の長い間の苦闘の存在をひしひしと感じるわけです。お疲れ様でした。素晴らしい。と心から言いたいものです。

あなたにとっての「花怪壇」

付言すると、僕はこのような形で理解しましたが、それは必ずしも最東さんが言わんとするところを表しているとは限りません。トイレの扉一枚分くらいの隔たりがあるかもしれませんし、この感想文は頼まれもしないのにそこをノックするようなものかもしれません。しかし、それを受け止めるだけの広がりがこの小説にはあります。なので、あえてドンガン叩いているわけです。

「この小説は、小説というもののあり方を小説にしたところがある」という話をしました。もしこの見立てが正しいのであれば、「相手の数だけ梅丸がいる」という話もまた、小説というものの姿を現しているということにもなります。

読んだ人、そして魅入られた人間の数だけ、「花怪壇」の姿がある。そういう事実を、表現しているかもしれないわけですね。さて。あなたにとっての花怪壇は、どういうものでしょう?