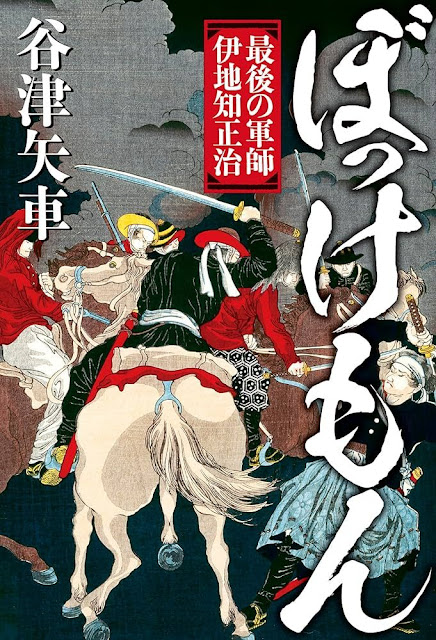

谷津矢車さん「ぼっけもん 最後の軍師 伊地知正治」(幻冬舎)。

波濤の飛沫の一粒一粒を

谷津さんの作品を拝読していく中で、いくつかの作品に共通したテーマが存在しているのではないだろうか、と考えるようになりました。

それが、「歴史の激流と向き合う人々の姿」です。

必ずしも、渦に飲まれるわけではありません。一人一人が、ドラスティックに変化する時代の中で懸命にもがきます。

だからといって、波に乗れるわけでもありません。「新しい日本の夜明け」にうまいことコミットして、「勝利と敗北の交差点」を駆け抜けて成り上がっていく。そんな脂ぎった英雄は登場しません。

歴史の流れが逆巻き唸る時、きらきらと飛び散る無数の光の粒。それを丁寧にすくい集め、作品として編まれていくのです。高度に成長する未来も、終身で保障された生活もない「今」だからこその物語ではないだろうかと感じます。

たとえば「おもちゃ絵芳藤」、「雲州下屋敷の幽霊(奇説無惨絵条々)」、「絵ことば又兵衛」、「北斗の邦へ翔べ」、「ええじゃないか」(これはまだ感想書いてないんですよね。書きたい)などなど。少し違うかもしれませんが「某には策があり申す 島左近の野望」や「信長様はもういない」も、僕は通じ合う響きが聞こえます。

それぞれの作品に、それぞれの特徴と魅力があります。一方で、それらを貫き通している確固たる軸の存在も感じるのです。

この「ぼっけもん 最後の軍師 伊地知正治」も、同様の作品でした。この作品ならではの面白さがあり、その中心に谷津矢車小説ならではの柱があります。

英雄の真実

全身から滲むのは「使い古された鉈のような凄み」。見えない方の目は、刀の鍔を眼帯に。片足を引きずっているけどかくしゃくとしていて、弟子を杖でぽかすか叩く。兵法についての造詣の深さが発言に垣間見られ、一方で好んで子供たちに読み書きを教える――主人公・伊地知正治は、そんな「かつて戦場で活躍した伝説の人物」のイメージそのままで登場します。豆腐がいかに栄養価の高い食べ物かを力説し、自分は喜んで食べて弟子たちは辟易する(実際のエピソードを踏襲しているそうでびっくり)なんてところはほんとにそう。

しかし、章ごとに交互に登場する「現役時代」の彼、すなわち戊辰戦争に従軍する彼の姿は、神算鬼謀で敵を翻弄する天才軍師とは程遠いものです。

様々な出来事一つ一つに悩み、個人ではどうにもできない組織の力学めいたものに翻弄される。実に泥臭い、「現場の人間」なのです。

イメージとしての彼と、実際の彼。物語が進むごとにその落差を埋めるヒントが提示され、あるいは白木の長持という姿をとって現代にも登場し、弟子たちの背負った過去とも交錯していきます。そして明らかになる二つの事件の結末は、読む者に様々な感情を引き起こすことでしょう。

「歴史とは、現在と過去との間の尽きることを知らぬ対話なのであります」。歴史家E・H・カーの有名な言葉ですが、まさしく今日と過日が言葉を交わすかの如く進む構成の妙に唸らされます。

上の言葉が登場する本。講演を収めたものです。谷津さんもよく読まれたとSNSで言及しておいででした。

最近増補の上で再刊されていたと思いますが、新書の方も在庫は生きてますね。

爽快ならざる戦

伊地知正治は薩摩の人間、すなわち戊辰戦争の「勝ち組」です。よって、彼の参戦した戦は概ね勝利に終わるのですが、スポーティーな爽快感がもたらされるわけではありません。

むしろ、伝習隊を率いる大鳥圭介や会津鉄炮方の娘の八重など、敵である幕軍の中に姿を見せる有名人物たちの方がよほど「戦」の華やかさを表現しています。

そんな彼らに対し、伊地知正治も、彼が折々に出会う官軍側の有名人物たちも、身に纏っている空気にはどこか翳りを帯びた重いトーンがあるのです。

ここに、僕は本作の妙味を見た気がします。

この重さは、おそらくは勝者の責任であり義務なのではないでしょうか。

なるほど、勝者は歴史を自分に都合良く書き表すことができる。まさに「勝てば官軍」です。

しかし、「勝ち逃げ」はできない。時代の勝者に逃げ場はありません。責務として、新しい歴史を築いて行かねばならないのです。

そして、無数の悲哀と辛苦の上に築かれた歴史という建造物は、その棟木が高ければ高いほど、影もまた長く伸びるわけですね。

さて、こう書くと、暗く沈んだ結論をイメージされるかもしれません。しかし、伊地知正治が提示するのはそんな安直なものではありません。もっとしっかりした、誠実で強靱なあり方です。

種まく人

時代が大きく動けば、価値観もまた急激な変化を免れることができません。

ラストのシーンで、「理は時に応じて新しくなる」と伊地知は言います。そして、それでも師匠が教えられるものは一つだけだ――として、これまで自分を突き動かしてきたものについて語ります。

その言葉は、遠い過去の人物の口から語られるフィクションの台詞ではなく、今この現実に放たれるべき意味と共に読者の胸に響くものです。僕も己の身を振り返ってみれば、そういうことは起きましたし、いつか起こしたいとも感じました。人間の心に宿る熱は、熱力学の法則では測れない伝導率を有しているはず。しけた空気を吹き飛ばすきっかけにつながることも、もしかしたらあるかもしれませんから。

「種をまき続ける」とも、伊地知はいいます。様々な人に別け隔てなくニュアンスが伝わる、とても便利な言葉です。他方便利さはそのまま安易さに繋がりがちで、使い勝手のいい言葉は陳腐に堕することもしばしばです。

しかし、伊地知正治がその言葉を口にした時、読者が感じるのはずっしりとした重みです。時代のうねりを追い続け、その中で彼が見聞きし考えたことを噛みしめ、物語の結末を見届けた時、何かとても確かなものが胸に残るのです。

この厚みは、谷津さんが自らの様々な取り組みを通じて種をまき続けているからこそ成し遂げられたものでもあるのかなとも思います。

谷津さんは、ただ小説を書くのみならず、小説という営みを活性化させるために様々な取り組みを行っていらっしゃいます。それは常に、現場に身を晒したアクチュアルなものです。大向こうにちらちらと目を向けることなく、目の前の対象にしっかりと向き合われるのです。

数年前谷津さんが行っていたスペース(Twitterでライブ音声を配信する機能)に呼んで頂いた時、谷津さんは事前に十五年以上前のデビュー作を始めとした僕の小説全てに目を通し、作風の変遷を図にまとめてくださったのみならず、その時点その時点での僕の状況について作品のみをヒントに正確に言い当てるという離れ業をやってのけられました。

暇でスピッツのギターをコピるしかやることないみたいな状況だったとかならまだしも、休みなく話題作を世に問いながら、それと平行して取り組んでくださったのです。本当に畏敬の念があります。

種をまくには田畑に立つ必要がある。ここで種をまき続けると宣言する伊地知正治の姿は、そのまま谷津矢車という作家の姿勢と二重写しになるかのごとく感じました。種をまいてもらった土の側が言ってんだから間違いないのですよ。