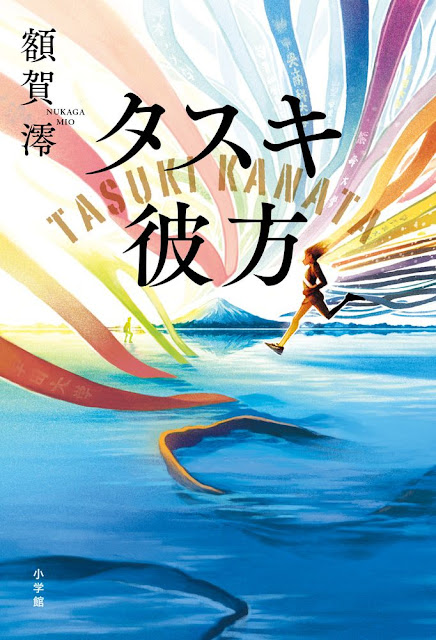

額賀澪さん「タスキ彼方」(小学館)。ご恵投賜りまして拝読しました。

スポーツをテーマとした小説、ひいては箱根駅伝をテーマとしたタスキメシシリーズは、おそらく額賀さんにとって柱の一つともいうものでありましょう。

今回中心となるのは、戦時中における箱根駅伝です。スタートでもゴールでもない、過去。これまでと全く違う座標めがけて軸を通す形で、物語が進んでいくのです。

得意とするフィールドで、守りに入らず新しい挑戦をなされているところに、進取の気風というか、ひとところに安住しない気概というか、そういう力強さを感じます。谷津矢車さんが額賀さんを評する時「変化し続ける」という言い回しを使われるのを耳にしたことがありますが、まさにそれですね。

過去と未来を対にして照らし出されるのは

現在と過去を対比させる構図と、それを用いたストーリーの構成は、憎らしいほど見事です。

やれるのにやらない現代の若者、やりたいけどできない過去の若者。まさしく対照的な両者の物語が平行して進みながら、やがて交錯し始め、そして新しい姿へと変わっていく。振り返りながら、改めて感嘆させられてしまいます。お手本のような、とはこのことでしょうか。

過去と現在とで、文章の手触りが異なっているところも見逃せません。現在は間違いなく現在で、過去は間違いなく過去。それが、読むだけで感じられるようになっているのです。

遂に「開戦」を迎えた過去パートから場面転換し、「エディオンスタジアム広島」という現代そのものの響きの単語が出てきた時、その響きが持つ総天然色の彩度にはっと息を呑む、なんていうことがありました。

過去のシーンがモノクロームだ、ということではありません。ただ、映画でたとえるなら画面の明るさというのでしょうか、そういうものの違いをはっきりと感じた瞬間でした。現代の映画の鮮やかな画面と、昭和の映画のどこかくすんだ画面。その違いが、ただ文章のみで表されているかもしれないなあと。

差異があるとすれば、それはいかにして演出されているのでしょうか。ただ、「真珠湾攻撃」「マニラ占領」といった戦時色そのものの言葉と、現代社会ならではのネーミングライツの所産とを対比させただけ――というわけではなさそうです。他にも色々関わっている気配があります。

無論小説は物質ではないので、遠心分離機か何かにかけたように一つ一つの要素を析出することは不可能です。

しかしあえてそれを試みてみると、用いる登場人物たちの仕草や表現を使い分けていると見られる点がその理由として挙げられるように思います。

過去パートで登場する学生たちの振る舞いには、どこか時代がかったものがあります。感謝の意を表すに当たって土下座をしたり、気合を入れるために自分の頬を叩いたり、走者を応援するにあたって学生同士で「旦那ァ!」と呼びかけたり。

ディテールも同様ですね。足袋を穿いて走っているのはその最たるものですが、、足が速くてついたあだ名が「韋駄天」だったり、火鉢で暖を取っていたり(これは今も廃れてませんが)伴走がサイドカーだったり。ほんのちょっとした部分まで、細やかな気配りが感じられます。

ちなみに、(仮に僕の推測通り)過去において言葉選びが変えられているとしても、現代の我々に登場人物たちが理解不可能であるということはありません。僕たちが読んで、僕たちの感性のままでそのまま共感し感情移入することができます。

「薄氷に足を下ろすように」甲子園のことに触れる瞬間、読む人はきっと「帝国陸軍」を前にして身が竦む思いをするはず。

歴史を素材とすること

過去パート(章題にならうなら昭和パート、と呼ぶべきかも)についてばかり触れることになり恐縮ですが、まだ続きます。

さて、自ら言うのも厚かましい話ですが、どうしても感想をまとめるのに必要でありまして。

僕も僭越ながらお声がけ頂きまして、

— 尼野ゆたか@1月11日新刊! (@amano_yutaka) January 12, 2024

当時の書籍等(というと大仰ですが)ひっくり返したりいたしました。大変興味深いことが多く、とても有意義で実りある時間でした。

「タスキ彼方」、とても素晴らしい作品です。ご本人には感想をお伝えしましたが、また改めてご紹介しようと思います!#タスキ彼方 https://t.co/St6GOeB5Vr

このタスキ彼方の執筆にあたって、僕も少しばかりお手伝いいたしました。そう大したことはしていないので、このように言及して頂くのはまことに恐縮であります。

その過程で見つかったものを、額賀さんは大変見事に活かされていると感じました。直接関係のあるものも、一見テーマと距離があるようなものも、等しく飲み込んで物語とされていらっしゃいます。

確かその時のことだったか、あるいは別の時だったかもしれませんが、額賀さんが「史実の隙間を想像で埋めていくのが楽しいと分かった」ということを仰っていました。

これはきっと歴史を題材に小説を書く醍醐味なのだろうなあ、と思うわけですが、その発見がもしかしたら登場人物たちの描き方に反映されているのではと感じたりもしたのです。

脇役にも温かい眼差しを注ぎ、一人一人に生き生きとした命を与えようという姿勢は額賀作品を読んでいるとしばしば感じることですが(近作で特に感じたのは「弊社は買収されました!」「青春をクビになって」など。「転職の魔王様」シリーズもですね。「世界の美しさを思い知れ」におけるスタッフロールはその象徴とも言うべきものでしょう)、今回その切り口から迫ってみると大変興味深いのです。

「最後の」箱根駅伝は、それは混沌としたものです。選手たちは寄せ集め、必要なものも中々揃わない。箱根駅伝のためだけに全てを仕上げるのが当たり前の現在とは正反対の状況ですが、だからこそいくつものドラマが生まれ、そのドラマの中で登場人物たちがその命を輝かせます。

とりわけ心に残ったのは、当日熱がでちゃった紫峰大学野田くん。「箱根しかない何かとかよく分からん……あとで教えてくれ……」と思いながら箱根八区を走る選手って。それでもみんなのために頑張る野田くんの姿に胸を打たれます。

そして彼の問いへの答えを教えてくれるのは、最下位・青和学院大学のアンカー・鷺ノ宮くんです。最初にゴールする人間ではなく、最後にゴールする人間によって、語られるのです。

参加するのがやっとで、圧倒的な実力差に打ちのめされ、走ることに疑問さえ抱きながら、それでも走り続ける彼。そんな彼がゴールに辿り着いたとき、ゴールで彼を沢山の人々が迎えるそのとき、「箱根にしかない何か」が見えるのでは。

戦後のシーンで改めて登場する、「立聖大の箱根三区を走った人」神川くんも印象深かったですね。

戦争から何とか生きて帰り、戦後の混乱の中をどうにか生き延びる、一日一日がひどく大変だろうそんな彼が、箱根三区の話をされた瞬間に見せるその表情に息を呑みます。

そして彼の苦い胸中を思いやるうちに、読者は現代パートにおいて放たれた「箱根駅伝がゴールなんだよ」という言葉や、あるいは「現代とは違った箱根駅伝という存在の重々しさに、少しおののいてもいる」という独白を改めて振り返るのです。神川くんだからこそ、そうさせることができる。

寒さに震えながらも中継地点に立ち続ける審判員、沿道の旅館の女将さん、言葉選びでもって「大本営発表」ではない記事を綴る記者。見る側の物語が挟まれるところも見逃せません。

「参加校だけのものでもなく、長距離を走っている人間だけのものでもなくなっていた」箱根駅伝は、遂に選手として走っている人間だけのものでさえなくなります。

「みんなの箱根駅伝」。口でいうのは容易いですが、これだけの説得力で描き切るのは大変なことです。一人一人がその時代を生きた人間としての物語を背負っていて、だからこそ成し遂げられたのではないでしょうか。

史実の記述と記述の隙間に巻かれた登場人物たちの種が芽吹き、こうして花開いた、と言いたいです。

「途絶えないから、駅伝だ!」

現代パートと過去パート。それぞれが独立した一本の作品として成立するだろうし、またそれを読みたいと思わせられるほどの魅力があります。

しかしあえて一作として合わせ、タスキを繋ぐという形でまとめ上げる。大胆不敵なこの挑戦を、額賀さんは見事成し遂げられました。惜しみない喝采を送りたいです。